رعب السفينة الغارقة وبانوبتيكون الذكاء الاصطناعي!

الاشراق | متابعة.

أقصى تجارب الحياة هي تلك التي تُلقي على الفرد بأحاسيس سلبية، حينها يشعر وكأنه سفينة قد فقدت توازنها، وبدأت بالفعل في الغرق. لكن الشعور الذي يفوق ذاك الوضع قسوة، هو رؤية المحيطين به يهجرونه واحدًا تلو الآخر، والقلَّة القليلة التي قد تتبقَّى منهم قد يجدهم يندفعون خارج السفينة زمرة واحدة، دون أدنى شعور بالذنب إزاء هجرانهم للسفينة الغارقة، التي لطالما كانت لهم ملجأً وملاذًا. ولو كانت السفينة لها إمكانية الإحساس، لشعرت بقسوة النبذ والهجران بعد الجود. في حين أن من يهجرون السفينة يشعرون بأن لديهم فرصة أفضل خارجها، أي أن الأمل موجود، ولا ينقص تحويله إلى واقع سوى الوصول إلى برّ الأمان.

ومبدأ السفينة الغارقة ينطبق على أي مؤسسة أو منظومة أصبح غرقها أمراً حتميّاً لا مناص منه. لكن الأمر المثير للاستغراب، أنه مع بداية الثورة الصناعية الأولى، ظهر كُتَّاب الخيال العلمي الذين كانت نظرتهم لحياة المستقبل شديدة التشاؤمية، لدرجة أنهم وصفوا المستقبل بأنه سفينة لا محالة غارقة، لكن جميع ركَّابها محرومون من رفاهية القفز خارجها ليهجروها، أملًا في إيجاد حياة أفضل. أسوأ صورة لتلك السفينة أن ركَّابها محتجزون بداخلها وهي تجوب البحار، بينما غرقها يتزايد في كلّ لحظة، إلى أن تستقر في القاع آخذة معها كل الركَّاب دفعة واحدة، وكأن من عمل على هجر السفينة وجميع ركَّابها هو نفسه الذي أمدها بكل ما هو جديد في عالم الصناعة والتكنولوجيا. روايات الخيال العلمي تصوِّر واقعاً ديستوبياً حرَّكه الأمل لتحقيق يوتوبيا على ظهر الأرض. لكن مع كل خطوة إزاء التقدُّم والرفاهية، تبعد اليوتوبيا ليحل مكانها واقع مريض بغيض.

لقد تحوَّل أدب الخيال العلمي إلى حكايات مرعبة، ويعززها وجود تيَّار الرعب في جميع ألوان الآداب والحكايات الشعبية، والذي بدأ من حقبة قبل الميلاد في دول مختلفة، بل وتفننت كل حضارة قديمة في تقديم حكايات الرعب بأشكال مختلفة، وإن اجتمع الجميع على فكرة وجود الشياطين والأرواح الشريرة والجان، وفي بعض الحضارات وجد البشر الهجين أشباه الحيوانات، أو المستذئبين أو مصاصي الدماء، ويتشابك كل هذا مع مشاهد عنيفة من القتل وسفك الدماء.

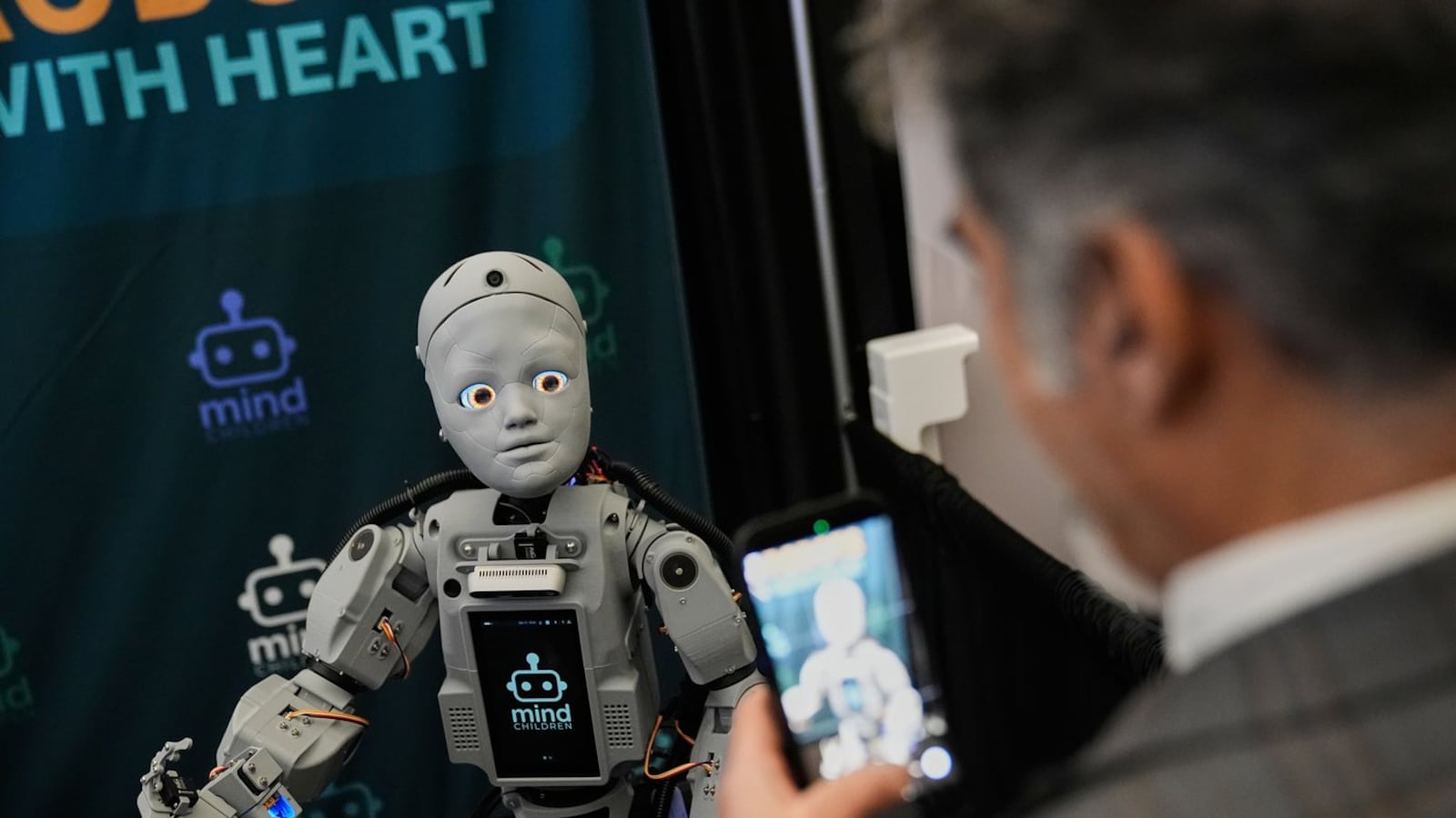

واستمر الحال على ذاك المنوال إلى أن كشفت الروائية الإنجليزية «ماري شيللي» Mary Shelley (1797- 1851) النقاب عن رائعتها «فرانكشنين» Fankstein (1818)، التي مزجت فيها الخيال العلمي بالرعب، وكأنها تصف تمامًا المحاولات المُضنية الحالية لاستحداث روبوتات تحاكي البشر والتي أطلق عليها اسم «هيومانويد» Humanoid، والتي يتفنن العلماء في تخليق وعي لها يحاكي تمامًا الوعي الآدمي. والأدهى من ذلك، أن العلماء حاليًا عاكفون على تخليق نظم ذكاء اصطناعي مزودة بخلايا عصبية آدمية، لدرجة أن تلك النظم تشيخ وتموت، مثل الآدميين تمامًا. وفضلاً عن ذلك، هناك محاولات قائمة لتزويد تلك التقنية لنظم الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالحوسبة الكمِّية، والمعروف عنها أن قدراتها تفوق قدرات نظم الحوسبة المتعارف عليها بآلاف الأضعاف، فما بالك بنظم الذكاء الاصطناعي التي تعمل بتلك التقنية!

وفي هذا الإطار، يبدو أن التطور العلمي لم ينسَ البشر؛ فهو يعمل على إطالة عمر المخلوقات البشرية بوسائل عدَّة؛ وهناك العديد من المؤسسات البحثية التي يتم تمويلها بسخاء للإسراع في تحقيق هذا الحلم؛ حلم الشباب الدائم والعمر الطويل. ومنذ عقود طويلة، يعكف العلماء على إصلاح أي عطب يصيب الإنسان من جرَّاء الزمن أو الحوادث. ومن ثمَّ، تم تطوير تقنيات زراعة الأعضاء. وكان في بداية الأمر، وحتى الآن، الشائع منها هو إيجاد متبرِّع ذي أنسجة تتوافق مع المتلقِّي. وبسبب أن تلك التقنية كان يهددها ندرة المتبرِّعين، وصارت سببًا مباشرًا لتفشي حوادث سرقة الأعضاء، تم استحداث تقنيات جديدة لاستنساخ العضو التَّالف داخل جسم المريض المتضرر نفسه؛ لتلافي مشكلات عدم توافق الأنسجة أو رفض الجسد للعضو المزروع به. وعلى هذا الأساس، كشف العلماء مؤخرًا عن استنساخ أذن آدمية في ذراع أحد المرضى. وكانت المفاجأة للجميع، أن نسيج الأذن الذي تمت زراعته في ذراع المريض، بدأ يكبر وينمو إلى أن وصل للحجم الطبيعي المطلوب. ونجاح تلك الخطوة كفيلًا ليس فقط باستنبات واستنساخ الأعضاء الخارجية، بل أيضًا يسعى العلماء إلى تطبيق نفس التجربة على الأعضاء الأساسية، كالقلب والكلى والرئتين.

وفي تلك المنظومة، كان النصير والظهير الأساسي هو برامج الذكاء الاصطناعي، التي عملت على إسراع وتيرة التجارب وتحقيق أكبر احتمالات النجاح، مع تعظيم فرص التوسع في إجراء تجارب مماثلة على فترات سريعة، في حين كان هذا الصنف من التجارب يستغرق في الماضي عقوداً طويلة. لكن مع الذكاء الاصطناعي، أصبح الأمر لا يستغرق سوى بضعة أشهو أو حتى أسابيع للوصول إلى النتائج المرجوَّة.

الإنجاز الأعظم لنظم الذكاء الاصطناعي ظهر في مشروع جديد لاكتشاف خلايا الجسد التي تصل إلى مرحلة الشيخوخة، ومن بعدها تموت Necrosis، مسببة بذلك هرم الشخص وإصابته بالشيخوخة، وما يستتبع ذلك من انهيار متتابع لوظائف الجسد الحيوية. وتقوم مؤسسة «لينكجيفيتي» LinkGevity باستخدام نظم الذكاء الاصطناعي لتحديد الخلية المصابة أو المعرَّضة للموت Necrosis، واستبدالها بأخرى جديدة، كما لو كان الأمر «لعبة الشطرنج»، الخانة الخالية به، يتم شغلها على الفور بعنصر أقوى. ومن ثمَّ، قد يصل عمر الفرد في المستقبل إلى ما يربو على المائة عام، وهو لا يزال بكامل صحته وحيويته، وأيضًا هيئته، كما كان تمامًا وهو في العشرين من عمره، ما يعني أن الأجيال المستقبلية لن تشيخ وسوف تعيش لمئات السنين، إلى أن تمج الحياة، أو لا؛ كما هو الحال تمامًا لدى مصاصي الدماء، الذين أصبحت حكاياتهم تحيط بنا سواء في الأدب الشعبي أو الأعمال الأدبية أو الأعمال الفنية، أو حتى الاحتفالات. وعلى هذا الأساس، تعوَّد البشر على وجودهم، بل وأيضًا تزايد الإعجاب بهم والانبهار بشخصيتهم، إلى أن صار عُرفًا سائدًا. ومن ثمَّ، لن يصبح غريبًا في المستقبل وجود بشر أعمارهم تتجاوز مئات السنين.

وبناء على إثبات الذكاء الاصطناعي لكفاءته وقدراته اللامتناهية، تبوَّأ منزلة العمود الفقري للحياة اليومية، سواء للبالغين أو الأطفال؛ فهو المعلِّم ومن يجيب عن أي تساؤل، ووسيلة للترفيه، والطبيب والمزارع، إذا لزم الأمر. وكل هذا كفيل بمحو ذاكرة كل الشرائح البشرية التي تعتمد عليه، وتقليص القدرات العقلية لها، والتي ستضمر إذا لم يتم استخدامها؛ حيت إن القدرات العقلية كعضلات الجسد تمامًا، إذا لم يتم استخدامها تضمر وتنزوي.

لكن العقبة الكبرى في هذا الإطار هي الجماعات التي لها شغف عميق بالتاريخ والإبداع والفنون بوجه عام. أو بمعنى آخر، الشرائح التي تؤثر التفكير والتعلُّم من دروس الماضي.

ولهذا السبب، من المُلاحظ عالميًا أن الذكاء الاصطناعي يغزو تلك المعاقل لضمان السيطرة التَّامة على البشر. وبما أن السينما هي آخر معقل للإبداع والفنون وتدوين التاريخ وتفاصيله الدقيقة وعمل مقارنات بين الماضي والحاضر، وهذا بعد انحسار وتلاشي المدوِّنات الورقية تقريبًا، تم استحداث منصَّات للترفيه صارت منافسًا قويًا لكبرى شركات الإنتاج في العالم بأسره، لدرجة أن القائمين عليها فكَّروا في استنساخ النجوم المحبوبين رقميًا، وصنع أفلام يكونون أبطالها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. فما كان من النجوم وشركات الإنتاج إلا الرفض، وعمل إضراب ومظاهرات استمرَّت أشهراً عدَّة.

بيد أن مخطط محو التاريخ الإنساني وأي وسيلة تعمل على إلقاء الضوء عليه، هو أسمى الغايات للمخطط المستقبلي للبشرية. ولهذا، صار الشغل الشَّاغل للمنصَّات الرقمية هو العمل على انهيار صناعة السينما، وأكبر معاقلها بالطبع هوليوود، التي شهدت تراجعًا ضخمًا في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت الأفلام المستقلَّة ومنخفضة التكاليف تنافس إنتاجها الضخم. وبسبب الخسائر المتلاحقة وغير المحدودة التي مُنيَت بها، بدأت شركات الانتاج الكبرى في الهرب من تلك السفينة الغارقة، وكان على رأسها شركة «ورنر برازرز» Warner Brothers، التي باعت شركتها ذات التاريخ العريض، والتي يدوِّن إنتاجها من الأفلام تاريخ البشرية منذ لحظة ميلادها وحتى الوقت الحاضر – إلى منصة «نتفليكس» Netflix القادرة حاليًا على تغيير مسار التاريخ، من خلال سطوتها على عقول الأجيال الجديدة؛ فلقد استطاعت التلاعب بها بسهولة قصوى. والغريب أن نفس ما يحدث في هوليوود بدأ يطال أيضًا «بوليوود» Bollywood (مدينة صناعة السينما الهندية).

وبعد زوال رغبة الأجيال الجديدة في القراءة وتثقيف الذَّات بالمعرفة والاعتماد الكلي على كل ما هو مرئي، وخاصة ذاك المتوافر على المنصات الرقمية، هذا الوضع يشير إلى أن تاريخ البشرية سيصبح ألعوبة في أيدي المنصَّات الرقمية. ولقد بدأ التهديد لهذا التلاعب بالفعل منذ بضع سنوات ماضية، عندما تم إيهام شركات الإنتاج العالمية أن اهتمام الشباب بالأفلام ينحصر في تلك التي تعالج موضوعات خيالية وتتناول حياة الوحوش والمخلوقات الأسطورية، والمستذئبين ومصاصي الدماء وغيرهم، أو أفلام الحركة التي تتناول العنف من أجل العنف، أو أفلام الحروب.

ومن الملاحظ أن جميع تلك النوعية من الأفلام تشابه ألعاب الفيديو. ومن الملاحظ أيضًا أن أبطال هذه الأفلام كانوا في بداية الأمر من نجوم السينما العالمية. لكن حاليًا، يتسيَّد المشهد أبطال جدد لا يعي الجمهور أسماءهم، وتختلط عليه أشكالهم.

ما يحدث حاليًا هو عملية سجن ممنهجة للإرادة الحرَّة للإنسان؛ فالذكاء الاصطناعي صار يسجن البشر فيما يشابه «البانوبتيكون» Panopticon الذي صممه «جيرمي بنثام» Jeremy Bentham في القرن الثامن عشر ليكون على شكل سجن دائري يتوسطه برج خافت الإضاءة يستقر فيه الحرَّاس؛ بحيث يكون كل حركة لنزلاء السجن كلهم مكشوفة لدى الحرَّاس، بينما الحرَّاس أنفسهم لا يمكن للسجين أن يراهم. وفي الوقت الحالي، برج الحرَّاس هو الذكاء الاصطناعي وما يمثله من عالم رقمي في ظاهرة النفع، لكنه كالمرض الخبيث الذي يقتنص الإرادة الحرَّة لدى الإنسان. وهذا من أجل السيطرة التَّامة على عقل البشر؛ ليمحو وجودهم الفعلي على ظهر الأرض، فأي فرد مخطط له أن يكون حاضرًا بجسده فقط؟

الخاسر الأكبر في تقدُّم البشرية التي تحوَّلت إلى ديستوبيا صادمة هم فئات البشر العاديون، الذين أصبحوا بمثابة فئران تجارب لقلَّة قليلة منتخبة متوقَّع لها أن تحكم العالم وتتمتع بشباب دائم وعمر طويل ويساعدها روبوتات في جميع المجالات. بينما جماعات البشر التي سيتم الإبقاء عليها، لن يكونوا سوى جماعة من الجهلاء، الذين ولو حتى أتيحت لهم أرقى أنواع التكنولوجيا، لن يعلموا قيمتها ولن يستطيعوا حتى استخدامها بطريقة صحيحة.

للكاتبة نعيمة عبد الجواد.