المقاومة ما بعد «الزمن الثوري»

الاشراق | متابعة.

لعقود، ظلّ مصطلح «المقاومة» من أقوى المصطلحات وأكثرها إثارةً للجدل في السياسة الحديثة. من جبهة التحرير الوطني في الجزائر إلى الفيت كونغ في فيتنام، ومن الجيش الجمهوري الأيرلندي إلى المؤتمر الوطني الأفريقي، تناوبت الحركات المسلحة على الاحتفاء بها كمحررين أو إدانتها كإرهابيين.

كانت الكلمة تُعبّر عن أمل الإنسان في وجه الاستعمار، وتستمد شرعيتها من أخلاق الثورة والأممية اليسارية التي جعلت الكفاح المسلّح أداة خلاصٍ من الهيمنة لا جريمة ضدّ النظام. لم يكن المصطلح يومًا كونيًا، بل استمدّ قوته من شبكات عابرة للحدود: تضامن اليسار العالمي، اعتراف حركة عدم الانحياز، وصدى الحركات المناهضة للاستعمار في الجامعات ووسائل الإعلام، حتى عندما تناولتها وسائل الإعلام الغربية بقسوة.

ضمور العالم القديم

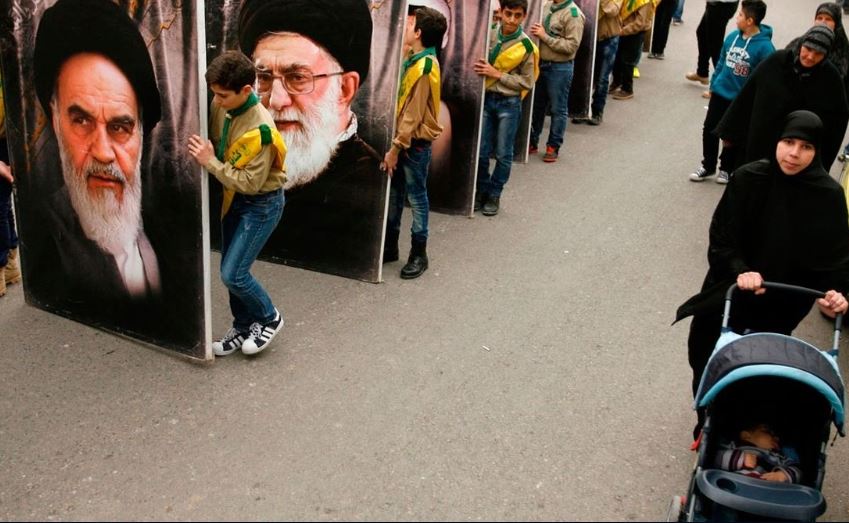

غير أنّ هذا الإطار تغيّر جذريًا مع أفول اليسار الثوري وانهيار الاتحاد السوفياتي؛ إذ فقد مفهوم المقاومة البنية الرمزية التي منحته الشرعية العالمية، وحلّت محلّه لغةٌ جديدة: التنمية، السلام، والعدالة الدولية. هذه اللغة أعادت تصنيف الفعل المقاوم من كونه نضالًا تحرّريًا إلى كونه عنفًا غير مشروعٍ يهدّد الاستقرار الدولي. وفي لحظةٍ بدا فيها العالم يتخلّى عن لغته الثورية، وُلد ونما حزب الله كاستجابةٍ دينيةٍ للفراغ الإيديولوجي الذي خلّفه انهيار الخطابين القومي واليساري. مثّل الحزب في نشأته آخر اختبارٍ لفكرة المقاومة ذاتها، مقدّمًا نفسه كبديلٍ أخلاقيٍّ وتنظيميٍّ للمشاريع المنهارة، وكمحاولةٍ لإعادة تعريف الشرعية في زمنٍ فقد أدواتها القديمة.

الإشكالية التي يتناولها هذا المقال هي انزياح المعنى: كيف تحوّلت مفاهيم المقاومة والكرامة والتحرّر من حقل العدالة الكونية إلى حقل الأمن والاستقرار؟ وهل يمكن للمقاومة أن تستعيد لغتها في عالمٍ أعاد تعريف الفضيلة بالانضباط لا بالحرية؟

حزب الله ووراثة الفراغ الثوري

في ثمانينياتٍ مثقلةٍ بالخيبة القومية، ووسط تراجع المشاريع واليسارية، خرج حزب الله من رحم الهزيمة لا كمجرّد فصيلٍ مقاوم، بل كخطابٍ جديدٍ يسعى إلى إعادة تعريف معنى المقاومة نفسها.

فحين خمدت لغة الثورة وتبدّدت شعارات الوحدة والتحرّر، اتّخذ الحزب من الدين لغةً بديلةً للمعنى يمنح المقاومة مضمونًا أخلاقيًا وروحيًا يتجاوز الانقسامات المحلية.

في تلك اللحظة، لم يكن الحزب استمرارًا لحركات التحرّر القديمة بقدر ما كان استجابةً لموتها، إذ حاول أن يملأ فراغها الرمزي والدلالي بخطابٍ يزاوج بين الواجب الإيماني والفعل السياسي الوطني والأممي.

وفي «الرسالة المفتوحة إلى المستضعفين» عام 1985، صاغ الحزب نصّه التأسيسي الذي سيُحدّد ملامحه لعقودٍ لاحقة، حيث دعا إلى تحرير الأرض وطرد النفوذ الأجنبي، وإقامة العدالة تحت راية الإسلام وقيادة الفقيه، مقدّمًا بذلك تحوّلًا نوعيًا في مفردات النضال: حيث أعاد الحزب تأطير المقاومة داخل رؤيةٍ إسلامية ترى في القتال واجبًا دينيًا قبل أن يكون مشروعًا سياسيًا.

ومع الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ثم صموده في حرب تموز 2006، بدا أنّ الحزب حقّق الممكن المحلي في غياب الممكن الأممي. فقد أثبت أنّ المقاومة ما تزال قادرةً على فرض معادلاتٍ عسكريةٍ في زمنٍ تحكمه الديبلوماسية والمفاوضات. في تلك اللحظة، كان حزب الله — ومعه فصائل المقاومة الفلسطينية ذات الطابع الإسلامي — بمثابة آخر الورثة لحركات التحرّر العالمية، إذ أعادا إلى الواجهة نموذج «المستضعف المقاوم» في وجه القوة الغاشمة.

من تراجع اليسار إلى هيمنة الإعلام

لم يكن أفول اليسار الثوري مجرّد حدثٍ سياسي، بل كان تحوّلًا جذريًا في اللغة التي يفكّر بها العالم في مفاهيم «العنف» و«التحرّر». مع غياب السردية اليسارية التي كانت تبرّر العنف الثوري كأداة تحرّر، احتكر الإعلام الغربي تعريف «العنف» نفسه، فحوّله من فعلٍ مقاوم إلى خطرٍ أمني.

فبعد أحداث 11 أيلول 2001، اكتمل هذا التحوّل حين وحّدت السردية الغربية مفهوم «العنف» تحت لافتةٍ واحدة: «الإرهاب» و«مكافحة الإرهاب». عندها، تحوّلت دلالة «المقاومة» نفسها من مفهومٍ تحرّري كوني (Anti-Colonial) إلى مفهومٍ أمني-ضبابي (Security Threat)، إذ لم يعد يُنظر إلى الفعل المقاوم بوصفه سعيًا إلى التحرّر، بل كاختلالٍ في «النظام الدولي». لم يتبدّل الفعل بقدر ما تبدّل الإطار الأخلاقي الذي يُقرأ من خلاله.

السؤال الوجودي اليوم لا يتعلّق بالقدرة على القتال، بل بالقدرة على الفَهم: هل يمكن لخطاب المقاومة أن يبقى فاعلًا في عالمٍ نسي مفرداته؟ ليست الأزمة أزمة سلاح، بل أزمة معنى — أزمة لغةٍ تبحث عن متلقٍ جديد في فضاءٍ تغيّر فيه المعيار الأخلاقي

كما إن الرأي العام المتعاطف في الفضاء العربي، هو أيضًا، تراجع تدريجيًا. فمع اندلاع الثورات العربية وتحوّلات الإقليم وانتقال الصراعات من محور «التحرّر من الاحتلال» إلى محور «الحروب الداخلية والإقليمية»، تشوّهت النظرة إلى حزب الله خارج البيئة اللصيقة محلياً والحليفة إقليمياً، إذ لم تعد نشاطاته تُرى كامتدادٍ لحركات التحرّر، بل كجزءٍ من مشهدٍ فوضويٍّ يختلط فيه التحرير بالصراع على النفوذ ضمن سياقاتٍ طائفية وجيوسياسية ضيّقة.

والقنوات التي احتفت بالمقاومة في التسعينيات بوصفها مشروعًا للتحرّر الوطني، أعادت تصنيفها في العقدين الأخيرين ضمن ثنائيات جديدة: «محور إيران» و«الميليشيات»، «التهديد» و«الاستقرار». وهكذا أصبحت الرسالة التي تصل إلى الجمهور الرمادي تُفلتر مسبقًا بمفردات الخوف لا بمفردات الكرامة، وتراجعت «المقاومة» من لغةٍ أخلاقيةٍ جامعة إلى ملفٍّ أمنيٍّ حساس.

لم تعد تُروى كقصة تحرّرٍ ضد الاحتلال، بل كإخلالٍ بالنظام العام في عالمٍ يُقدّس الأمن فوق العدالة.

انهيار السردية الأممية وصعود خطاب السيادة

لم يكن تراجع خطاب «التحرّر الوطني» مجرّد تحوّلٍ سياسي في موازين القوى، بل هو قبل ذلك تحوّلٌ عميق في اللغة التي يفكّر بها العالم في مفاهيم العنف، المقاومة، والشرعية.

فمنذ تسعينيات القرن الماضي، ومع سقوط الاتحاد السوفياتي وصعود الليبرالية المعولمة، بدأ الخطاب الأكاديمي والسياسي يتراجع عن مقولات «الثورة» و«التحرّر»، لصالح لغةٍ جديدة تُعيد تعريف الفعل السياسي ضمن مفاهيم الحقوق والتنمية.

تُظهر الأدبيات الحديثة في العلاقات الدولية أنّ الخطاب الأكاديمي بعد الحرب الباردة شهد تحوّلًا جذريًا في بنيته القيمية والمعرفية. فقد تراجعت مركزية مفاهيم التحرّر الوطني والكفاح الجماعي ضدّ الهيمنة، لتحلّ محلّها مقولات الحوكمة، والحقوق الفردية، والأمن الإنساني، والاستقرار المؤسسي.

ومع انتصار الليبرالية الاقتصادية، أعيد تأطير قضايا التحرّر بوصفها ظواهر «محلية» أو «ثقافية» خارجة عن منطق الدولة الحديثة، بدل أن تُعامل كحركات سياسية مشروعة. وهكذا تحوّل الخطاب الدولي من الانشغال بالتحرّر إلى التركيز على العدالة الإجرائية وحقوق الإنسان، بينما وُضع النضال ضدّ الاستعمار في موقع الهامش أو «الاستثناء الأخلاقي». بعبارةٍ أخرى، لم تختفِ المقاومة من الوعي العالمي، لكنها فقدت شرعيتها الرمزية، إذ لم تعد تُقرأ كفعلٍ إنسانيٍّ مناهضٍ للهيمنة، بل كعنفٍ غير عقلانيٍّ خارج منظومة النظام الليبرالي.

لم يُستبدل الغياب الأممي بخطابٍ تحرّري جديد، بل بخطابٍ سياديٍّ تتبنّاه قوى كبرى كروسيا والصين و«البريكس»، جعلت من «احترام الدولة» بديلاً من «تحرير الشعوب». ففي الوثائق الرسمية الروسية والصينية الأخيرة، يتكرّر الدفاع عن نظامٍ «متعدد الأقطاب» يقوم على احترام السيادة ورفض الهيمنة الغربية، لكن من دون أي التزامٍ بتحرير الشعوب أو دعم نضالاتها. هذا التحوّل نقل التركيز من حقّ الشعوب في المقاومة إلى حقّ الدول في احتكار العنف، فغدت السيادة هي المعيار الأخلاقي الجديد للنظام الدولي. لقد استبدلت القوى الصاعدة لغة الثورة بلغة النظام، فصارت السيادة غايةً بحد ذاتها لا وسيلةً للحرية.

فلسطين واختبار 7 أكتوبر

شكّل هجوم السابع من أكتوبر ذروةً عاطفية جديدة في الوعي العربي، إذ أعاد مؤقتًا توحيد الانفعال الجمعي حول صورة «المقاومة البطولية» بعد عقدين من الإنهاك السياسي والإعلامي. تحوّل «أبو عبيدة» إلى رمزٍ رقميٍّ يستخدم لغة الصورة والإيقاع والمنصّات الحديثة، في استعادةٍ لرمزية المقاتل القديم لكن بأدوات جيلٍ جديد. وتشير تقارير الرصد الإعلامي أواخر 2023 إلى أنّ وسم #طوفان_الأقصى تجاوز 300 مليون مشاهدة خلال أسابيع، قبل أن يتراجع مع تصاعد المشاهد الإنسانية في غزة وصعود وسومٍ مثل #CeasefireNow و#FreePalestine ما يعكس تحوّل المزاج العام من خطاب المقاومة إلى خطاب التعاطف الإنساني.

غير أنّ ما تبدّل لم يكن العاطفة بل اللغة. فالقضية الفلسطينية ما تزال تحتفظ بقدرتها على تحريك الضمير العالمي، لكنها تُقرأ اليوم بمفرداتٍ مغايرة: من «حقّ المقاومة» إلى «حقّ الحياة»، ومن «التحرير» إلى «وقف إطلاق النار». لقد انتقل الخطاب من المجال الأخلاقي الثوري إلى المجال الحقوقي الإنساني، حيث تحوّلت فلسطين من رمزٍ للتحرّر إلى رمزٍ للمعاناة، ومن مشروعٍ للتحرير إلى قضية عدالةٍ مجرّدة. إنها ليست نهاية التعاطف، بل تحوّله من الفعل إلى التعاطف، ومن الثورة إلى الإحساس بالذنب.

في الغرب، خرجت مظاهرات ضخمة في العواصم الأوروبية والأميركية، لكن شعاراتها ركّزت على «وقف إطلاق النار» لا على «إنهاء الاحتلال». حتى شعار «من النهر إلى البحر» الذي أعيد إحياؤه كإعلان رمزي لحقّ الفلسطينيين في أرضهم، فُسّر بوصفه دعوةً رمزية للعدالة لا للكفاح المسلح، ثم خضع للرقابة في الجامعات. وهكذا انكشف مجددًا عمق الازدواجية في المفهوم الغربي لحرية التعبير، التي تبقى مشروطةً بسلامة السردية الأمنية.

أمّا في العالم العربي، فباستثناء اليمن، غابت التظاهرات الجماهيرية لتحلّ محلها موجات رقمية من الغضب والحداد. لم يعد الشارع قادرًا على الفعل، فالقضية التي كانت توحّد الأمة في الشوارع باتت توحّدها على الشاشات. أصبح التفاعل وجدانيًا أكثر منه سياسيًا، وكأنّ فلسطين تحوّلت من مشروعٍ تحرّري إلى ذاكرةٍ جمعية تعيش في الخطاب أكثر مما تعيش في الواقع. هذا التعب الجماعي لا يعكس فقط فتورًا سياسيًا، بل فقدان الثقة بجدوى الفعل في عالمٍ تُقاس فيه الشرعية بميزان «الاستقرار» لا «العدالة».

ومع توقيع وقف النار أواخر 2024، أعلن حزب الله أنّ صموده في وجه آلة الحرب الإسرائيلية دليلٌ على بقاء فعالية المقاومة. غير أنّ خطابًا معاكسًا تصاعد في لبنان والمنطقة، رأى في الحرب برهانًا على حدود هذا الخيار لا على ضرورته. فخصوم المقاومة لا ينكرون قدرتها على الردّ، لكنهم يرون أن هذه القدرة لم تعد تنتج توازنًا جديدًا، بل تكرّس حلقة استنزافٍ مستمرة تجرّ البلاد إلى أزماتٍ إنسانيةٍ واقتصاديةٍ متكرّرة. وهكذا انتقل النقاش من سؤال «هل المقاومة مشروعة؟» إلى سؤالٍ أكثر قسوة: «هل ما تزال مجدية؟» - سؤالٌ يعكس تحوّلًا عميقًا في ميزان الشرعية، من أخلاق الفعل إلى منطق الجدوى، ومن فكرة التحرّر إلى معادلة البقاء في نظامٍ عالميٍّ غيّر لغته ومعاييره.

وفي هذا السياق، تبدو الأزمة أعمق من السياسة والعسكرة؛ إنها أزمة دلالةٍ ومعيار. فالمقاتل، والشهيد، والكوفية لم تفقد معناها الذاتي، لكنّ العالم غيّر زاوية النظر. لم يعد يسأل «مَن المظلوم؟» بل «مَن المهدِّد للاستقرار؟». وهكذا انتقلت المقاومة من فعلٍ مشروع إلى خطرٍ محتمل، لا بفعل ضعفها بل نتيجة تبدّل الإطار الأخلاقي الذي يحكم السرد العالمي. أمّا كلمات مثل «المقاومة» و«الكرامة» و«الشهادة»، فقد استُهلكت في الخطابات الرسمية والمدنية، وتحولت من لغة تعبئةٍ إلى شعارٍ ثقافيٍّ يُردَّد بلا فعل — بقايا لغوية لعصرٍ لم يعد حاضرًا، وإن بقيت أصداؤه تتردّد في الذاكرة كلّما اشتعلت حربٌ جديدة.

مأزق اللغة والشرعية في زمن «ما بعد اليسار الثوري»

تبدو المقاومة اليوم عالقةً بين ذاكرةٍ بطوليةٍ فقدت جمهورها، وعالمٍ جديدٍ لا يفهم لغتها. فمع انحسار اليسار المقاتل وسقوط السردية الأممية، انكمش خطاب التحرّر إلى لغةٍ قانونيةٍ منزوعة الأدوات، تتحدّث عن «الحقوق» و«المساءلة» و«التنمية المستدامة»، لكنها تعجز عن تخيّل الحرية كفعلٍ تحرّريٍّ جماعي. وفي هذا الفراغ، برزت القوى المناهضة للهيمنة — من روسيا إلى الصين ودول «البريكس» — كبدائل شكلية، تحمل مشروعًا نظاميًا لا تحرّريًا، وتدافع عن سيادة الدول لا عن حرية الشعوب. وهكذا وجدت المقاومة نفسها خارج الزمن، تدافع عن منطقٍ لم يعد العالم يتحدّث به.

السؤال الوجودي اليوم لا يتعلّق بالقدرة على القتال، بل بالقدرة على الفَهم: هل يمكن لخطاب المقاومة أن يبقى فاعلًا في عالمٍ نسي مفرداته؟ ليست الأزمة أزمة سلاح، بل أزمة معنى — أزمة لغةٍ تبحث عن متلقٍ جديد في فضاءٍ تغيّر فيه المعيار الأخلاقي. فما كان يُقرأ يومًا بوصفه بطولةً أصبح يُرى تهديدًا، وما كان يُحتفى به كتحرّرٍ أصبح يُؤطّر كاضطرابٍ أمنيٍّ أو تهديدٍ للاستقرار. لم يتبدّل الخطاب المقاوم بقدر ما تبدّل العالم من حوله؛ انزاحت مفاهيم البطولة والكرامة والتحرّر من حقل العدالة الكونية إلى حقل الأمن الدولي، ومن الأخلاق إلى التقنية، ومن الإنسان إلى النظام.

ولعلّ المفارقة الأعمق أن المقاومة لم تفقد لغتها، بل فَقَد العالم القاموس الذي كان يفهمها به. فالكلمات نفسها لا تزال تُقال، لكنّ معانيها تغيّرت في الأذن التي تسمعها. ولهذا ربما تكون معركة المقاومة المقبلة ليست مع العدوّ، بل مع الزمن ذاته: معركةٌ من أجل أن تبقى لغتها مفهومة في عالمٍ تغيّرت مفرداته، وأن تظلّ فكرة التحرّر ممكنة في زمنٍ يعيد تعريف العدالة بما يخدم الاستقرار لا الحرية.

هادي تقي - باحث سياسي

لا تتبنى الاشراق بالضرورة الاراء والتوصيفات المذكورة.