30/11/2022

ثقافة و فن 136 قراءة

في ذكرى رحيلها.. لا وحشة في قبر رضوى عاشور

الاشراق

الاشراق|متابعة

يوم الأحد الواقع فيه 30 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2014، رحلت الأديبة المصرية رضوى عاشور. كان يوماً كئيباً وقاتماً. في اليوم التالي، ظهرت صورة لأسرة البرغوثي، بطلها صندوق خشبي، ترقد في داخله السيدة رضوى، بينما ظهر زوجها الشاعر الراحل مريد البرغوثي، متكأ عليه، كأنه يستند إليها لمرة أخيرة، في حين يجلس بجانبه ابنه تميم، منكّس الرأس، واضعاً يديه على جبينه.

لم تكن رضوى عاشور بالنسبة إلى قرائها من الشباب مجرد كاتبة، بل كما يقول ابنها تميم البرغوثي في قصيدة له: "اقتراح بوجود بشر أحسن"، ومن ثم كان رحيلها قاسياً، وذا أثر يتّقد كلما حلّت ذكراه.

تقول صاحبة «الطنطورية»: "عند موت من نحب نكفِّنه. نلفّه برحمة ونحفر في الأرض عميقاً. نبكي. نعرف أننا ندفنه لنمضي إلى مواصلة الحياة. أيّ عاقل ينبش قبور أحبابه؟"

ونحن في الذكرى الثامنة لرحيل عاشور سنفتش في سيرتها عن سرّ المحبة التي نبتت في قلوبنا. محبة تعلقت بشخصها وكتابتها معاً.

حجرة الطفولة تطل على كوبري (جسر) عباس

كانت البداية في 26 أيار/مايو عام 1946، حيث ولدت رضوى عاشور في القاهرة، وكان لنشأتها عظيم الأثر في شخصيتها، سواء من حيث البعد الثقافي، المنحدر من والد، وهو مصطفى عاشور، المحامي صاحب الباع الطويلة في الأدب، وكذلك والدتها، مي عزام، الشاعرة والفنانة، ثم مكان مولدها، الذي جعلها متمرّدة، ومهتمّة بالشأن العام.

تقول رضوى: "أنا بنت واقع قاسٍ، حجرة نومي وأنا طفلة كانت مطلة على كوبري عباس. بما يعنيه كوبري عباس بالنسبة إلى العارفين بتاريخ مصر". وهي تقصد رمزية الكوبري وما شهده عام 1946 من تظاهرات الطلاب المصريين ضد الاحتلال الإنكليزي، والتي قوبلت بالرصاص، وسقوطهم في النيل.

نشأت رضوى شغوفة بالقراءة. كانت تقرأ كل ما يخطر على البال، سواء "مجلات أطفال باللغتين العربية والفرنسية، أو روايات ديكنز ونجيب محفوظ ويوسف السباعي". كما عوّدها جدّها عبد الوهاب عزام، الدبلوماسي وأستاذ الدراسات والآداب الشرقية في جامعة القاهرة، وأول من ترجم "كتاب الملوك الفارسي (شاه ناما)" إلى اللغة العربية، على تلاوة النصوص الشعرية.

منذ طفولتها، رغبت رضوى في أن تصبح أديبة. كانت ترى أن الكاتب ذو قيمة كبيرة، كأن هالة تحيط برأسه. هي لا تنسى يوم رأت سهير القلماوي داخل إحدى مكتبات وسط القاهرة. كانت صبية في الصف الثاني الثانوي. في ذلك اليوم أيضاً، ولمّا زارت مكتبة أخرى، رأت الكاتب عباس العقاد، ليبقى ذلك اليوم خالداً في ذاكرتها.

تكتب رضوى عاشور بالقلم الرصاص. كأنها تبحث فيه عن الحرية في الحذف قبل الإضافة. فأن يرتد الإنسان عن قناعاته لهو أكثر حرية ممن يدوّن أفكاره بالحبر الجاف، فلا يعدل عنها ولا يبدّلها. في صباها، كانت تكتب في دفتر أبيض كبير، تحرص على أن يكون خالياً من السطور، أي مفتوحاً على الأبيض. هي تكتب بعرض الصفحة كي تعطي السطر أفقاً ربما حرمت منه بفعل الأنظمة القمعية التي عايشتها.

الكتابة لديها ليست إلهاماً، بل معارف ومشاعر وتفاعلات. فقد آمنت بأن المشهد يكتمل ويختمر وينضج في داخلنا أولاً، ثم يدفع بنفسه إلى الورق. وتقول إن الكتابة تأتي أحياناً شاقة، وأحياناً تكتب كأن أحدهم يملي عليك، ذلك لأن المعنى: "يكون قد اكتمل داخلك، وكل ما عليك أن توسع له قليلاً، أن تأتي خطوة جانباً ليخرج إلى الورق".

«الضبع»: الجانب البحثي لا يقل أهمية عن الإبداع

كتبت رضوى عاشور القصة في صباها، لكنها لما قرأت لتشيخوف؛ أدركت أن كتابتها رديئة، فقمعت رغبتها، وامتنعت عن الكتابة، ثم التفتت إلى دراستها ومستقبلها الأكاديمي.

درست اللغة الإنكليزية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وحصلت على شهادة الماجستير في الأدب المقارن، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة، حيث نالت شهادة الدكتوراه من جامعة ماساتشوستس، بأطروحة حول الأدب الأفريقي -الأميركي.

خلال ذلك الوقت، قدمت أعمالها النقدية، التي بدأتها في 1977، بنشرها كتاب «الطريق إلى الخيمة الأخرى» حول التجربة الأدبية لغسان كنفاني. كما صدر لها بالإنكليزية عام 1978 كتاب "جبران وبليك"؛ وهي الدراسة التي شكّلت أطروحتها لنيل شهادة الماجستير سنة 1972، وقد صدر آخر عمل نقدي لها في 1980، بعنوان "التابع ينهض"، حول التجارب الأدبية لغرب أفريقيا.

وبشأن مشروعها النقدي، يقول الروائي أحمد إبراهيم الشريف لـ«الميادين الثقافية»، إن رضوى عاشور تؤمن أن النقد يأتي من وضوح الرؤية، مضيفاً: "هكذا تؤمن في كتاباتها النقدية التي ظهرت منذ رسالتها للدكتوراه بعنوان "البحث عن نظرية للأدب: دراسة للكتابات النقدية الأفرو-أميركية".

وأشار الشريف إلى أن عاشور كانت تهتم في نقدها بأدب ما بعد الاستعمار، وتحاول في كتابتها أن تعيد اكتشاف الهوية، إذ تتحرك من زاوية "المثقف" الذي يؤمن بدوره في الحياة، ولا يتنازل عن. تعرف رضوى عاشور أنها تعيش في بلاد مظلومة، ظلمها الاستعمار وأضر بها الاحتلال، وأن دورها أن تمنحنا صوتاً وتعطينا حساً.

من جهته، يؤكد أستاذ النقد الأدبي الحديث محمود الضبع، تغلب الجانب الإبداعي لرضوى عاشور على جوانب أخرى، ربما لا تقل أهمية عن الإبداع، كالجانب الفكري والبحثي، ومنه على سبيل المثال كتاب "الحداثة الممكنة، الشدياق والساق على الساق، الرواية الأولى في الأدب العربي الحديث".

ويضيف الضبع أن الكتاب في إجماله عبارة عن دراسة ثقافية في مسارات النخبة العربية وعلاقتها بموروثها الثقافي العربي الممتد عبر قرون، وواقعها الكولونيالي الوارد من خلال الاتصال بالثقافة الغربية على اختلاف تخصصاتها، وهو ما ترتب عليه تبعية الوعي الثقافي لأفراد هذه النخبة العربية وتوجهها إلى الغرب لبناء حلمها.

وأكد أن: "الكتاب يمثل نقداً لمسارات المؤسسة النقدية وتهميشها لتجربة الشدياق في كتابه "الساق على الساق"، والذي تعدّه رضوى عاشور الرواية العربية الأولى التي كان ينبغي للعرب أن ينطلقوا منه بدلاً من التبعية الكاملة للرواية الغربية".

"غرناطة معادل موضوعي لضرب العراق"

بعدما قدّمت مشروعها النقدي، ووصلت في السلم الجامعي إلى درجة الأستاذية، عادت رضوى عاشور إلى الكتابة الإبداعية، كأنه كان عليها أن تنتهي من كل شيء قبل أن تلج إلى القصة والرواية. وكان أول أعمالها سيرة روائية عام 1983 باسم "أيام طالبة مصرية في أميركا"، أتبعتها بإصدار ثلاث روايات أخر؛ هي: (حجر دافئ، خديجة وسوسن وسراج)، ثم المجموعة القصصية "رأيت النخل" سنة 1989.

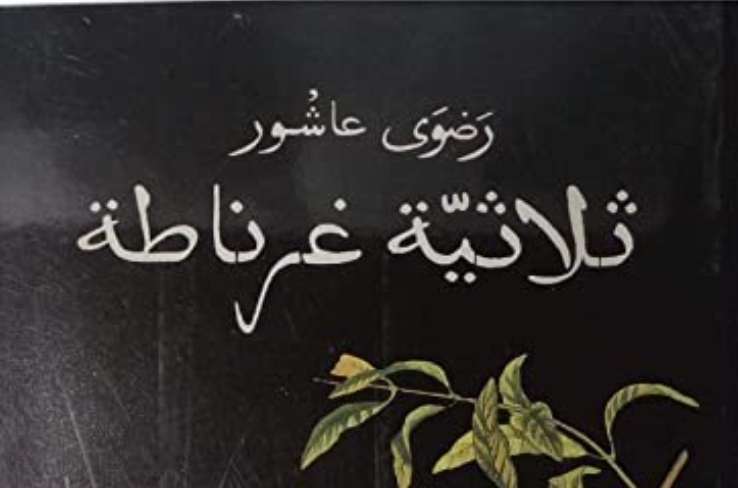

وقد توّجت هذه المرحلة بإصدارها لروايتها التاريخية "ثلاثية غرناطة"، سنة 1994، التي حازت، بفضلها، جائزة أفضل كتاب لسنة 1994 على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.

اتكأ مشروع رضوى عاشور الروائي على التاريخ، فهي دائماً ما تلتفت إلى الماضي لقراءة الحاضر، كما أنها لا تنظر إلى الواقع إلا باعتباره واقعاً تاريخياً. أيضاً، ترى أن "الجنس الروائي يؤرخ بالضرورة".

تحكي عاشور أنها لما شاهدت قصف الطائرات الأميركية لبغداد في مطلع شتاء 1991، أتت إلى مخيلتها صورة، ترجمت بعد عام ونصف، وهي بداية "ثلاثية غرناطة"، مؤكدة في لقاء تلفزيوني عام 2003، أن: "فعل الكتابة بدأ كرغبة في الدفاع عن النفس، وكأن غرناطة كانت معادلاً موضوعياً لضرب العراق".

ويؤكد الضبع أن أعمالها التاريخية لا تحكي حكاية على نحو درامي فقط، لكنها تؤصل للمكان، وتسجل التاريخ الاجتماعي للبشر والناس وحكاياتهم وفنونهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتستكمل الحلقات المجهولة والغائبة.

وأضاف: "وهو ما يتحقق في أعمال "ثلاثية غرناطة" التي يبدأ فيها الحكي من لحظة توقفت فيها وثائق التاريخ عن الحديث عن العرب بعد سقوط الأندلس، ويتحقق كذلك في "الطنطورية" التي تسجل حياة الشعب الفلسطيني ومسيرته قبل الاحتلال".

قابلت مريد البرغوثي فامتنعت عن كتابة الشعر

ثمة امتناع آخر عن الكتابة ارتضته رضوى عاشور. كانت تكتب الشعر في صباها، أو هكذا توهمت، حتى صادفت على سلم المكتبة المركزية، في جامعة القاهرة، شاباً يلقي على أصدقائه إحدى قصائده. هذا الشاعر كان مريد البرغوثي الذي بعدما سمعت قصيدته؛ لم تترك له الشعر فقط، بل تركت قلبها، فصار هو رفيق رحلتها.

نشأت بينهما قصة حب، وسعيا إلى أن يتوجاها بالزواج، وقد رفضت أسرتها في البداية أن تزوجها من الفلسطيني الذي جاء إلى مصر عام 1963، ليدرس بقسم الإنكليزية في جامعة القاهرة، فكان عام تخرّجه عام النكسة، ومن ثم مُنع من الرجوع، وأصبح مصيره الشتات، لكن أمام إصرارها، تم عقد زواجهما في 22 تموز/يوليو عام 1970.

عاش مريد ورضوى حياة هانئة، حتى العام 1977، وقت كتب مريد مقالاً ندّد فيه بزيارة الرئيس أنور السادات "إسرائيل"، فسجن على إثره، وتم ترحيله، وظل ممنوعاً من العودة لمدة 7 سنوات، حيث أخذته الطائرة إلى المجر.

في العام نفسه لترحيل مريد، أنجبت رضوى "تميم"، ابنهما الوحيد، فاضطرت لأن تحمله وعمره لا يتجاوز بضعة أشهر، ليراه والده الذي يقاسي مرارة البُعد. ولم يكن فراقهم لسبع سنوات فقط، إذ لم يُسمح له بعدها بالإقامة في مصر، واضطر لأن يبقى بعيداً لـ 10 سنوات أخرى، باستثناء زيارة سنوية لمدة أسبوعين فقط.

لم يكن الابن تميم البرغوثي أفضل حالاً من أبيه، فهو أيضاً تجرع مرارة البعد عن الوطن، وذلك عندما قامت السلطات بترحيله إلى الأردن، بعد اعتقاله في تظاهرات الغضب ضد العدوان الأميركي على العراق. وكأنه كتب على رضوى الشتات، إذ حيناً تفارق زوجها، وحيناً آخر تفارق ابنها.

كان لرضوى عاشور أيضاً موقف سياسي واضح. إذ كانت دائماً إلى يسار السلطة، وظهر ذلك في مشاركتها تشكيل عدد من اللجان، فهي: عضو لجنة الدفاع عن الثقافة القومية، واللجنة الوطنية لمقاومة الصهيونية في الجامعات المصرية، وأيضاً مجموعة 9 مارس لاستقلال الجامعات.

30 عاماً في صحبة السرطان

إلى جانب الأزمات التي تعرضت لها رضوى عاشور، كان المرض هو الجانب الأكثر ألماً في حياتها، فقد صاحبها مرض السرطان على امتداد 30 عاماً. أجرت على إثره 5 عمليات استئصال، في حين كان يعاود الظهور بعد عامين أو ثلاثة، وبحسب ما ذكرته في مذكراتها "أثقل من رضوى"، كان ورماً حميداً يحمل اسم "شوانوما".

في المرة الأخيرة التي ظهر فيها تورم خلف أذنها اليمنى، منعتها مشاعر الخوف من زيارة الطبيب لاستئصاله من جديد، حتى اصطحبها زوجها إلى الطبيب الجراح، الذي طلب تقريراً بأشعة الرنين المغناطيسي، لاحتمالية تحوّله إلى ورم آخر "خبيث"، لتبدأ بعدها سلسلة من النكبات، انتهت بتدهور حالتها، واتخاذ الأطباء قراراً باستئصال جزء من الجمجمة كإجراء وقائي، لكن المرض لازمها حتى وفاتها في عام 2014.

كانت وصية رضوى عاشور أن تخرج جنازتها من مسجد عمر مكرم، في وسط القاهرة، لكن الأوضاع السياسية آنذاك، حالت دون تحقيق ذلك، وخرجت جنازتها يوم 1كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، من مسجد صلاح الدين، بمنطقة المنيل، وشارك فيها عدد من الكتاب والمثقفين والسياسيين، إلى جانب الكثير من تلاميذها الشباب.

كان يوماً كئيباً، مشى فيه الشاعر مريد البرغوثي منكسراً لموت حبيبته، مستنداً إلى ذراع ابنه تميم، وقد كتب في اليوم نفسه، عبر صفحته في "فيسبوك"، آخر جملة كتبتها في "ثلاثية غرناطة"، وهي "لا وحشةَ في قبر مريمة"، بعدما بدّلَ الاسم فجعلها: "لا وحشة في قبر رضوى".